Klimmzüge: Es gibt sehr wenige Übungen im Kraftsport, die man als essenziell ansehen muss – Übungen, die nicht nur Mittel zum Zweck, sondern tatsächlich der Zweck selbst sind. Der Klimmzug mit all seinen Varianten ist so eine unabdingbare Übung. Wieso? Ganz einfach: ein Klimmzug kann Leben retten. Sich an einem festen Gegenstand nach oben ziehen zu können – raus aus der Dunkelheit, rein ins Licht – kann in gewissen Situationen zwischen Leben und Tod entscheiden. Der Sportwissenschaftler Alexander Pürzel gibt einige Einblicke in die Welt der funktionellen Anatomie und Biomechanik des Klimmzugs.

Inhaltsverzeichnis

- Trauma Klimmzug

- Wie effektiv sind Klimmzüge?

- Welche Arten von Klimmzügen gibt es?

- Breite Klimmzüge

- Enge Klimmzüge

- Die Biomechanik des Klimmzugs

- Das Wichtigste auf einen Blick

Trauma Klimmzug

Leider wurde uns diese einzigartige Übung oftmals in enger Verbindung mit Versagen und Frust nähergebracht. Denke nur an deinen Schulsport zurück: Wie viele von uns hingen an einer Reckstange mit strampelnden Beinen und versuchten, ihr Körpergewicht nach oben zu ziehen – und schafften es nicht einmal annähernd. Sehr oft zur Belustigung derer, die zumindest einen einzigen Klimmzug zustande brachten. „Das Training mit dem eigenen Körpergewicht ist das beste Training vor allem für Kinder und Jugendliche“. Das war oft die Antwort des Sportlehrers auf die Frage, ob es denn unbedingt nötig sei, jemanden vor versammelter Klasse so bloßzustellen.

Der Behauptung des Lehrers kann ich nicht im Geringsten zustimmen. Zumindest nicht, wenn es um den Klimmzug geht. Es handelt sich beim Körpergewicht einfach um eine Last, die in ihrer Höhe gegeben ist und auch über längere Zeit konstant bleibt. Für einige Übungen bietet sie nicht den adäquaten Widerstand, um gewissen Zielen, wie zum Beispiel der Vermehrung der Muskelmasse oder der Vergrößerung der Maximalkraft, näherzukommen. Auch eine für den Trainingsfortschritt nötige Progression wäre nur dann möglich, wenn man konstant zunehmen würde. Diese Vorgangsweise hat gesundheitliche Grenzen. Und – das trifft in unserem Fall wahrscheinlich am direktesten zu: Für Bewegungen wie den Klimmzug ist das eigene Körpergewicht einfach oftmals eine zu hohe Last, als dass ein Trainingsreiz über den vollen Bewegungsumfang gewährleistet würde.

Wie effektiv sind Klimmzüge?

Trotz dieser Einschränkung ist der Klimmzug eine Legende im Kraftsport. Sich selbst entgegen der Schwerkraft hochziehen zu können, symbolisiert Kontrolle. Ihn richtig und progressiv zu erlernen, hat unfassbar viele Vorteile. Der Klimmzug war schon immer ein „Feat of Strength“. Er ist Dauergast bei Aufnahmeprüfungen von Sportstudien und Polizeieinheiten und findet nun durch die Calisthenics-Bewegung Einzug in den Wettkampfsport. Gründe genug, um sich biomechanisch und funktionell-anatomisch etwas genauer mit dieser Übung auseinanderzusetzen. Was passiert eigentlich in meinen Muskeln und Gelenken bei den unterschiedlichen Ausführungsmöglichkeiten? Was unterscheidet einen eher breiten Griff von einem engen? Eins vorweg: Ich werde dir nicht erklären, wie du am besten einen Klimmzug erlernen oder diesen sogar erschweren kannst. In diesem Artikel geht es vor allem um die biomechanischen Besonderheiten, die diese Übung mit sich bringt.

Welche Arten von Klimmzügen gibt es?

Es gibt zwei Hauptvarianten von Klimmzügen, auf die ich nachfolgend genauer eingehen werde.

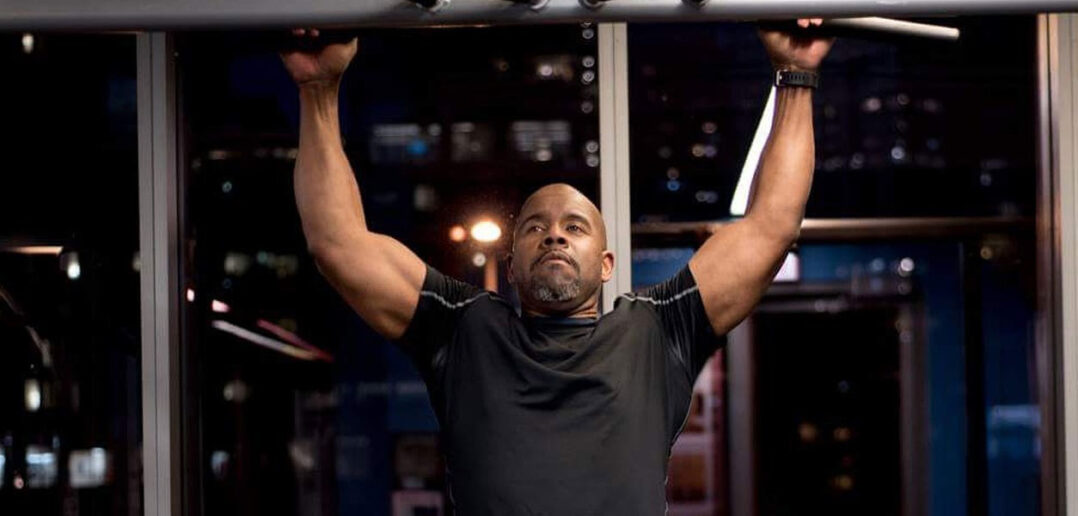

Der breite Klimmzug

Er wird ausgeführt mit eher breitem Griff, zur Seite ausgestellten Ellbogen und Händen, die die Stange im sogenannten pronierten Griff umfassen; dabei zeigen die Handteller weg vom Körper. Bedient man sich dieser Variante, so zieht man die Brust zur Stange und versucht, die Oberarme seitlich am Körper in jeweils einem Halbkreis an den Körper heranzuführen. Wir sprechen bei dieser Bewegung von einer „Adduktion der Oberarme“. Die gesamte Bewegung findet also in der Frontalebene statt. Das bedeutet, dass man die Bewegung der Gelenke am besten direkt von vorn oder hinten sehen kann (Abbildung 1)

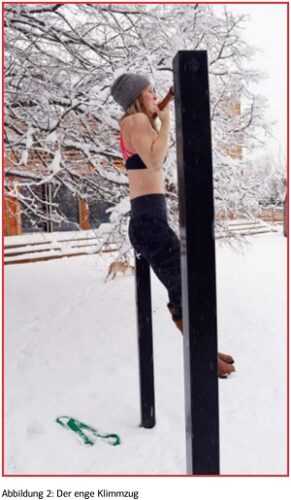

Der enge Klimmzug

Als Gegensatz dazu gibt es den „engen Klimmzug“. Hierbei wird die Stange meist in supiniertem Griff umfasst; die Handteller zeigen zum Körper und die Oberarme machen eine eng an den Körper geführte Halbkreisbewegung, die zunächst nach vorn und dann nach hinten verläuft. Die Bewegung im Schultergelenk ist hierbei eine Schulterextension. Die Bewegung in den beteiligten Gelenken ist am besten von der Seite zu erkennen, da der enge Klimmzug in einer Sagittalebene absolviert wird (Abbildung 2).

Was bringen breite Klimmzüge?

Betrachten wir hier zunächst die funktionelle Anatomie der Bewegung und konzentrieren uns auf den „Hauptmotor“ des Klimmzugs: den M. latissimus dorsi. Dieser breit gefächerte Muskel ist einer der flächenmäßig größten Muskeln im menschlichen Körper. Er besitzt vertikale Muskelfasern, die beinahe senkrecht seitlich am Körper vom Becken beziehungsweise vom Rücken zum Oberarm ziehen, aber auch solche, die sich quer über den Brustkorb – von der Brustwirbelsäule ausgehend – ihren Weg ebenfalls zum Ansatz am Oberarm bahnen. Diese vertikalen und queren Fasern haben, wie du dir sicher denken kannst, unterschiedliche Aufgaben.

Bezogen auf den Klimmzug möchte ich gleich eins vorwegnehmen: Es sind immer alle Muskelfasern des breiten Rückenmuskels (M. latissimus dorsi) an der Bewegung beteiligt. Man kann aber Akzente setzen. Bewegst du nun während des breiten Klimmzugs die Arme seitlich am Körper in einem ausladend großen Bogen in Form einer Adduktion, bringst du die queren Fasern in Hauptzugrichtung. Vor allem, je weiter du dich nach oben ziehst und je größer somit dein Range of Motion ist. Du kannst diesen quer über den Brustkorb verlaufenden Fasern noch mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Dafür solltest du dich gegen Ende der Bewegung etwas nach hinten lehnen. Dadurch bringst du besagt Fasern in eine noch günstigere Zugrichtung.

Was bringen enge Klimmzüge?

Was passiert nun, wenn du den engen Klimmzug ausführst? Die vertikalen Fasern des breiten Rückenmuskels bieten hier optimal ihre Dienste an. Durch sie kannst du den Oberarm eng am Körper anliegend nach unten- und dich somit nach oben zur Stange zubringen. Ist das Training deines Latissimus dein einziges Ziel, dann genügt es, den Oberarm soweit nach unten zu führen, bis er parallel zu deinem Oberkörper verläuft; du musst also die Ellbogen nicht nach hinten ziehen. Es ist zwar grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, jedoch wird der hintere Schultermuskel die Hauptarbeit übernehmen.

Halten wir also fest: Breite Klimmzüge trainieren akzentuiert die quer verlaufenden Fasern des breiten Rückenmuskels. Vor allem dann, wenn du dich nach hinten lehnst. Enge Klimmzüge verlagern die Hauptwirkung auf die vertikalen Fasern des Latissimus.

Was wir uns nun hinsichtlich der funktionellen Anatomie angesehen haben, betrachten wir jetzt unter dem biomechanischen Gesichtspunkt. Wenn du dir jemals die Frage gestellt hast, warum manche Trainierende während Klimmzügen eher den Latissimus spüren, andere jedoch der Meinung sind, dass ihre Armbeuger die Hauptarbeit leisten, dann solltest du jetzt aufmerksam sein. Ich stelle nun ausschließlich den breiten Klimmzug ins Zentrum meiner Betrachtung.

Welche Muskeln trainieren breite Klimmzüge?

Ruf dir in Erinnerung, dass diese Ausführung nur in der Frontalebene stattfindet. Das heißt, dass deine Arme also links und rechts deines Körpers einen Halbkreis vollführen. Würde man den breiten Klimmzug von der Seite betrachten, wären die Schulter-, Ellbogen- und Handgelenke ständig auf einer Linie. Wenn du nun einen breiten Klimmzug an einer festen Stange absolvierst, bewegst du dich in einer besonderen Konstellation von Gelenken und (Körper-)Segmenten, die alle in einer Ebene durch die Stange verbunden sind. Wir sprechen von einer sogenannten geschlossenen kinetischen Kette. Das Einzigartige daran ist, dass in dieser kinetischen Kette eine Bewegung in einem Gelenk automatisch auch zu einer Bewegung in einem anderen Gelenk führen muss.

Warum erzähle ich dir das alles? Nun: Stell dir vor, du hängst im breiten Griff an einer Klimmzugstange und beabsichtigst, deinen Latissimus so gut wie möglich zu trainieren. Deine Armbeuger sind dir egal, denn diese wirst du später durch verschiedene Curl-Varianten zum Wachsen bringen. Bei den Klimmzügen zählt für dich nur der breite Rückenmuskel. Um nun für diesen einen Muskel das Optimum zu erreichen, bedienst du dich des Wissens über die geschlossene kinetische Kette. Indem du dir vorstellst, deine Ellbogen in einer halbkreisförmigen Bewegung seitlich deines Körpers nach unten zu führen, deine Hände jedoch mit festem Griff an der Stange fixiert sind, wird sich dein Körper nach oben bewegen. Die Ellbogen beugen sich ganz von selbst – ohne großes Zutun deiner Armbeugemuskulatur. Hauptmotor ist der Latissimus, der links und rechts in den Schultern adduziert. Der Rest passiert vollkommen von allein und bedarf keines weiteren „Motors“.

Das Ding mit der Reibung

Was passiert hier aus Sicht der Biomechanik? Gehen wir kurz wieder einen Schritt zurück. Du hängst wieder mit gestreckten Armen und breitem Griff an einer festen Stange. Wäre diese Stange rutschig, so würden sich deine Hände entlang der Stange so lange nach innen bewegen. So weit, bis sie sich exakt über deinen Schultern positionieren. Gott sei Dank ist die Klimmzugstange jedoch in deinem Fall nicht nur mit einem guten „Grip“, sondern du bist auch mit starken Faustschlussmuskeln gesegnet. Deine Kraft und die Griffigkeit der Stange erzeugen genügend Reibung, um deine Hände vor einem Nach-innen-Rutschen zu bewahren. Sie bleiben somit an Ort und Stelle (Abbildung 3). Diese besagte Reibungskraft ist eine Größe, mit der du nun „spielen“ kannst.

Du kannst nun zu dir selbst sagen: „Ich brauche die Reibung nicht. Ich versuche, rein durch meine eigene Kraft meine Hände außen zu halten“. Das klappt dann nur, wenn du deine Hände und somit deine Ellbogen aktiv nach außen führst. Und genau diese Bewegung führt dein breiter Rückenmuskel aus. Durch deine Intention des Nach-außen-Führens bzw. die oben besagte Halbkreisbewegung der Arme verändert sich der an den beteiligten Gelenken gesetzte Widerstand. Wir sprechen hier im Fachjargon vom „Drehmoment“. Je stärker du versuchst, die Hände und Ellbogen nach außen zu führen, desto größer wird der fühlbare Widerstand für deine Schultergelenke und somit auch für deinen breiten Rückenmuskel (Abbildung 4).

Du kannst auch das genaue Gegenteil machen – also die Reibung erhöhen, indem du dir vorstellst, an der Stange nach innen zu ziehen. Dann erhöhst du den Widerstand für deine Ellbogengelenke und somit die Beanspruchung deiner Armbeuger. Bitte bedenke, dass deine Hände immer vollkommen unbewegt mit festem Griff an ihrem Platz verharren und du „nur“ gegen den unüberwindbaren Widerstand der Stange arbeitest (Abbildung 5).

Einfach mal ausprobieren!

Ich weiß natürlich, dass dies alles sehr kompliziert klingt. Deswegen würde ich dich gern dazu ermutigen, dich an die nächste freie Stange zu hängen und es einfach mal auszuprobieren. Greife die Stange in einem festen Griff, der signifikant breiter ist als deine Schultern. Stelle dir vor, du möchtest die Ellbogen in einem großen Bogen seitlich deines Körpers nach außen-unten bringen. Du wirst merken, dass dein breiter Rückenmuskel die Hauptarbeit leistet. Bringst du dagegen bei der nächsten Wiederholung die Hände an deine Schultern, dann sind die Armbeuger die Hauptakteure.

Fazit

- Enger Griff und die Ellbogen werden vor den Körper nach unten geführt: Du trainierst vorrangig die vertikalen Fasern des breiten Rückenmuskels und natürlich zu einem gewissen Grad deinem Armbeuger.

- Breiter Griff und Ellbogen werden seitlich am Körper nach außen geführt, während du dir vorstellst, die Hände und Ellbogen aktiv nach außen zu drücken: Du trainierst vorrangig die queren Fasern des breiten Rückenmuskels (vor allem, wenn du dich leicht nach hinten lehnst).

- Breiter Griff und Ellbogen werden seitlich am Körper nach außen geführt, während du dir vorstellst, die Hände zu deinen Schultern zu bringen: Du wirst den Klimmzug sehr armbeugerbetont durchführen.

Autor: Alexander Pürzel ist Sportwissenschaftler und EM-Goldmedaillengewinner im Kraftdreikampf in der Disziplin Kreuzheben. Er forscht an der Universität Wien im Bereich Bewegungswissenschaft und Biomechanik. Sein Wissen und seine Leidenschaft für Kraftsport teilt er in seinen Büchern, Seminaren und Vorträgen.

Autor: Alexander Pürzel ist Sportwissenschaftler und EM-Goldmedaillengewinner im Kraftdreikampf in der Disziplin Kreuzheben. Er forscht an der Universität Wien im Bereich Bewegungswissenschaft und Biomechanik. Sein Wissen und seine Leidenschaft für Kraftsport teilt er in seinen Büchern, Seminaren und Vorträgen.

Unser Tipp: Das Functional Training Magazin

Das Functional Training Magazin ist eine anspruchsvolle und hochwertige Special-Interest-Zeitschrift. Sie richtet sich an ambitionierte Profi-, Amateur und ambitionierte Freizeit-Sportler und Athleten, aber auch an versierte Fitness- und Personal Trainer, Athletiktrainer, Physiotherapeuten oder Sportmediziner, die sich mit Begeisterung und Hingabe dem Thema Functional Training widmen.

Die Inhalte des Functional Training Magazins bestehen aus versierten Fachartikeln und Interviews nationaler und internationaler Experten zu den Themen Functional Training, Athletik Training, Myofascial Training, Mobility, Conditioning, Ernährung und Rehabilitation.