Triggerpunkte: Unser moderner Lebensstil hat Einfluss auf unser Nervensystem. Das ist kein Geheimnis, aber dennoch drängt die Schnelllebigkeit des Alltags diesen Aspekt in den Hintergrund. Der Beitrag von Andreas Petko befasst sich mit der Funktion des Nervensystems. Unter Berücksichtigung sportmedizinischer Aspekte skizziert er unterschiedliche Triggerpunkte, die das Nervensystems beruhigen.

Inhaltsverzeichnis

- Das Nervensystem

- Wie entstehen myofasziale Triggerpunkte?

- Was genau sind Triggerpunkte?

- Wo befinden sich Triggerpunkte?

Das Nervensystem

Unser Lebensstil ist vor allem geprägt durch viel Stress und wenig Bewegung. Das ist ein für den Körper überaus ungesunder Umstand, der auf lange Sicht nicht nur zu Schmerzen, sondern auch zu Schlafproblemen, Verdauungsbeschwerden oder chronischen Erkrankungen führen kann. Das menschliche Nervensystem versucht, dem Potpourri an Stressoren und den damit verbundenen Reizen und Herausforderungen, die täglich auf uns einströmen, Herr zu werden.

Unser Lebensstil ist vor allem geprägt durch viel Stress und wenig Bewegung. Das ist ein für den Körper überaus ungesunder Umstand, der auf lange Sicht nicht nur zu Schmerzen, sondern auch zu Schlafproblemen, Verdauungsbeschwerden oder chronischen Erkrankungen führen kann. Das menschliche Nervensystem versucht, dem Potpourri an Stressoren und den damit verbundenen Reizen und Herausforderungen, die täglich auf uns einströmen, Herr zu werden.

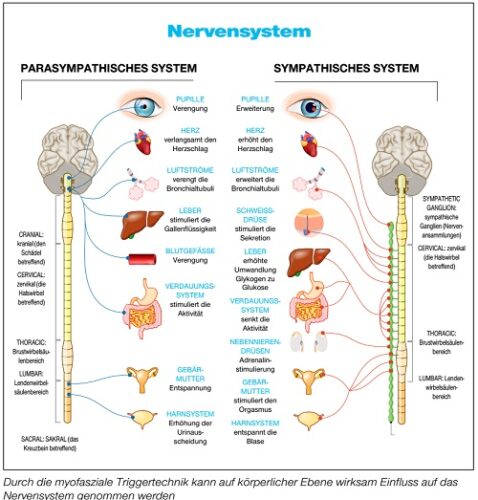

Wenn im Alltag vom „Nervensystem“ gesprochen wird, ist damit in der Regel das vegetative Nervensystem gemeint, ein autonomes System, das dafür sorgt, dass der Organismus den Anforderungen des Alltags gerecht wird. Es besteht aus einem verzweigten Geflecht aus Nerven, das die Organe zielgerecht ansteuert, je nachdem, ob wir uns gerade in einer akuten Stressphase oder im Ruhemodus befinden. Der Sympathikus stellt dabei den Teil des Nervensystems dar, der die Zügel in die Hand nimmt, wenn der Mensch funktionieren muss. Die Nervenbahnen entspringen den Seitenhörnern des Rückenmarks in der Brustwirbelsäule und münden im Grenzstrang (Truncus sympathicus), einer Kette von autonomen Ganglien (Anhäufung von Nervenzellen), die von der Schädelbasis bis zum Steißbein entlang der Wirbelsäule verlaufen.

Ausgehend von den Ganglien erfolgt dann die Nervenverbindung zu den Organen. Der Parasympathikus ist der Gegenspieler des Sympathikus. Er entspringt dem Hirnstamm und teilt sich auf in einen cranialen Teil (Hirnstamm) und einen sacralen Teil (Kreuzbein); man bezeichnet ihn daher auch als craniosakrales System. Die Ganglien des Parasympathikus liegen – im Gegensatz zum Sympathikus – an oder in den Organen. Das ausgeglichene Zusammenwirken von Sympathikus und Parasympathikus sorgt für die entsprechende Balance, die wir brauchen, wenn wir uns wohlfühlen wollen.

Wie entstehen myofasziale Triggerpunkte?

Stress bewirkt eine Kontraktion der Faszien. Das bedeutet, dass immer beide Systeme aktiv sind, jedoch dasjenige überwiegt, das gerade den Ton angibt – und diesen „Ton“ bestimmt unser Verhalten. Wer permanent auf der Überhohlspur ist, bei dem ist das sympathische System unter Dauerfeuer. Die eigentlich angestrebte Balance wird gestört. Auf körperlicher Ebene sorgt der Sympathikus dafür, dass sich das myofasziale Gewebe zusammenzieht (Kontraktion auf Ebene der Septen). Das ist ein Mechanismus, der bei unseren Vorfahren durchaus sinnvoll war: In der Steinzeit galten Feinde, Nahrungsknappheit und klimatische Bedingungen als die Hauptstressoren des Menschen.

All diese Stressoren sorgten dafür, dass wir uns bewegten. Das sympathische System veranlasste in diesen Momenten, dass der Bewegungsapparat durch einen erhöhten Muskeltonus weniger anfällig für Verletzungen war. In der modernen Gesellschaft leiden wir unter Stress. Das Nervensystem ist dafür nicht ausgelegt. Die Hormonkaskade, die bei akutem Stress entsteht, sorgt für eine Energiebereitstellung, die wir heutzutage bei chronischem Stress kaum noch nutzen, da wir uns schlicht und ergreifend zu wenig bewegen. Die Folge sind gesundheitliche Probleme. Dagegen kann man etwas tun, nämlich bewusst Zeit zur Regeneration einplanen. Durch die myofasziale Triggertechnik können wir auf körperlicher Ebene wirksam Einfluss auf das Nervensystem nehmen – und Schmerzen können gelindert werden.

Was genau sind Triggerpunkte?

Obwohl die Behandlung von Triggerpunkten in der Sportmedizin bekannt und teils gängig ist, ist man sich keineswegs darüber einig, was Triggerpunkte genau sind und wie sie entstehen bzw. durch welche ursächlichen Mechanismen sie entstehen. Das bedeutet, dass es an Untersuchungen zu Ursachen (Ätiololgie), strukturellen Gewebsveränderungen (Pathophysiologie) und entsprechenden diagnostischen sowie therapeutischen Verfahren mangelt. Dieser Umstand sorgt in der Fachwelt für erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Es herrscht beispielsweise Uneinigkeit darüber, ob Tiermodelle zur Entwicklung von Triggerpunkt-Konzepten sinnvoll sind, da Tiere artgerecht leben und nach gewissen Definitionen gar keine Triggerpunkte haben bzw. entwickeln.

Um Spannungsveränderungen im Muskelgewebe nach einer therapeutischen Behandlung zu messen, wird die Ultraschall-Elastografie verwendet. Ob die gleiche Messtechnik angewandt werden kann, um Triggerpunkte sichtbar und identifizierbar zu machen, ist fraglich (vgl. Quelle 3). Schließlich geht die Behandlung von Triggerpunkten mit dem Ziel der Schmerzbekämpfung einher; ein leider zu kurz greifender Denkansatz, da Triggerpunkte nicht selten gar keine permanente Schmerzquelle darstellen, sondern nur bei Druck reagieren (sog. latente Triggerpunkte) und dennoch die Muskelfunktionalität negativ beeinflussen können.

Das bedeutet konkret: Wenn wir das Nervensystem in Balance bringen möchten, reicht es nicht, erst zu reagieren, wenn Schmerzen auftreten, da Schmerzen kein „Frühwarnsystem“ darstellen. Man sollte sie vielmehr als akutes Symptom verstehen(vgl. Quelle 4). Zahlreiche Funktionsmechanismen im Zusammenhang mit Triggerpunkten sind noch nicht bekannt und noch nicht vollständig verstanden. Dennoch gibt es sie.

Wo befinden sich Triggerpunkte?

Die Triggerpunkte können den Sympathikus und den Parasympathikus nicht regulieren, sondern über ein komplexes Nervengeflecht lassen sich Signale so verändern, dass das vegetative Nervensystem darauf reagiert. So kann man z.B. durch eine Behandlung von Triggerpunkten Einfluss auf den Sympathikus nehmen. Die Brustwirbelsäulenmuskulatur ist bei den meisten Menschen aufgrund von Bewegungsmangel, viel sitzender Tätigkeit, Schon- und Fehlhaltungen oft stark verspannt. Gleichzeitig sorgt das Dauerfeuer des Sympathikus dafür, dass der Muskeltonus permanent leicht erhöht ist, was wiederum eine schlechte Haltung begünstigt. Ein Teufelskreis entsteht.

Die dauerhaft erhöhte Muskelspannung stört die Feinsensorik des Sympathikus. Demnach ist es sinnvoll, einem erhöhten Muskeltonus entgegenzuwirken. Besonders zwischen den Schulterblättern kommt es zu Verspannungen der Brustwirbelsäulenmuskulatur. Beim Triggern ist vor allem der Fokus auf den Sympathikus zu legen, da eine „Beruhigung“ des Sympathikus mit einer erhöhten Aktivität des Parasympathikus einhergeht. Dennoch kann und sollte auch der myofasziale Triggerbereich des Schädels und der Halswirbelsäule sowie des Kreuzbeins behandelt werden.

Erschienen in der body LIFE

Die Fachzeitschrift body LIFE ist das führende Fachmagazin für Inhaber und Manager großer, mittlerer und kleiner Fitness-Anlagen jeglicher Art. Es enthält eine professionell abgestimmte Vielfalt an Artikeln versierter Fachautoren zu verschiedenen Themen:

- Business & Best Practice

- aktuelle und hilfreiche Informationen aus der Branche,

- Infos über den Markt, über Produkte und Konzepte,

- Medical Fitness

- Training.

Die body LIFE gibt es seit über 30 Jahren. Seit jeher erfährt die body LIFE von ihrer treuen Leserschaft größte Aufmerksamkeit und höchsten Zuspruch.

Autor: Dr. Andreas Petko ist Sportwissenschaftler und Koordinator des Allgemeinen Hochschulsports des Sportzentrums der Universität Würzburg. Außerdem ist er Fachtrainer für medizinische Prävention sowie ausgebildeter TMX®-MASTER.

Autor: Dr. Andreas Petko ist Sportwissenschaftler und Koordinator des Allgemeinen Hochschulsports des Sportzentrums der Universität Würzburg. Außerdem ist er Fachtrainer für medizinische Prävention sowie ausgebildeter TMX®-MASTER.

Literatur und Quellen

- doi.org/10.1093/rheumatology/keu471

- DOI:https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2015.01.009

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26491094/

- https://axisformacion.es/wp-content/uploads/2019/01/2004-Latent-TrPs-alteran-patron-motor.pdf