Im vorletzten Teil des 5-Teilers zur Diagnositk im Basketball befasse ich mich heute mit der Kraft und Beweglichkeit von Basketballern. Unterstützt werde ich dabei von den Diagnostik-Experten von Improof Football.

Nach Hartmann/Tünnermann versteht man unter Kraft, „die Fähigkeit, des Nerv-Muskel-Systems, durch Muskeltätigkeit äußere Kräfte und Widerstände zu überwinden, zu halten oder ihnen entgegenzuwirken“. Kraft wird bei jeder Bewegung benötigt und das Ziel eines Kraftausbaus sollte eine Maximierung der Leistungsfähigkeit sein.

Wieso braucht man beim Basketball Kraft?

„Die Kraft in ihren verschiedenen Formen ist an jeder unserer Bewegungen beteiligt“, erklärt Benny Pietsch von Improof Football. Insgesamt gibt es drei Kraftarten, die jede im Krafttraining trainiert werden kann:

– Schnellkraft – mit der Sonderform Reaktivkraft

Diese Kraftarten sind nicht klar trennbar, sondern sind anteilig an allen Bewegungen beteiligt. Somit sind alle dieser Formen auch für den Basketballsport essentiell, so Pietsch. Und er gibt weiter zu verstehen: „Auch wenn das Basketballspiel von explosiven Antritten, abrupten Abbremsbewegungen und schnellen Richtungswechseln geprägt ist, ist somit beispielsweise auch die Maximalkraft für den Basketballspieler von hoher Bedeutung.“ (Schadet Krafttraining dem Wurf?)

Maximalkraft

Nach Dargatz ist die Maximalkraft die „höchstmögliche Kraft, die ein Mensch willentlich entwickeln kann.“ Oftmals wird die Notwendigkeit eines Maximalkrafttrainings unterschätzt und es wird davon ausgegangen, dass Maximalkrafttraining behäbig und langsam macht. Benny Pietsch hält dies für einen Trugschluss. In der Tat ist die Maximalkraft ein wichtiges Instrument des Basketballspielers und dient der Verbesserung vieler basketballspezifischer Fähigkeiten. Die Maximalkraft wird oft als Basisfähigkeit bezeichnet. Alle anderen Kraftarten sind in ihrer Ausprägung stark von ihr abhängig. Somit nimmt Maximalkraft- oder bspw. auch Hypertrophietraining (Muskelquerschnittszunahme), indirekt auch positiven Einfluss auf die Schnellkraft oder andere Kraftfähigkeiten.

Schnellkraft – mit der Sonderform Reaktivkraft

Schnellkraft ist im Basketballsport der wichtigste und meistgenannte Kraftfaktor. Der Begriff bezeichnet an sich das Zeitfenster, das benötigt wird, um von der Ruhespannung (Zeitpunkt 0) auf eine willkürliche (oder maximale) Kraftanspannung zu kommen. Sie dominiert in den Bewegungsabläufen des Basketballspielers. Dargatz beschreibt sie als „komplexe konditionelle Fähigkeit für das maximale Beschleunigen des Körpers oder anderer Massen, wie etwa dem Ball bzw. das möglichst schnelle Entgegenwirken gegenüber äußeren Widerständen.“ Hierbei kann man in beschleunigende = positiv dynamische (konzentrische), bzw. in abbremsende = negativ dynamische (exzentrische) Kraft unterscheiden. Beispiele für beschleunigende Krafteinsätze sind Sprünge, Würfe und Antritte. Abrupte Stopps, Richtungswechsel sowie die Abfangphase bei Lauf und Sprung, nennt Pietsch als Beispiele für abbremsende Krafteinsätze.

Bei der Reaktivkraft, eine spezifische Form der Schnellkraft, mit ihren reaktiven Bewegungen, tritt der sogenannte Dehnungs-Verkürzungszyklus auf. Nach einer kurzen exzentrischen Dehnung, bei welcher es zu einer Speicherung elastischer Spannungsenergie kommt, folgt eine konzentrische Phase, die durch die Wirkung der Reflexinnervation der vorherigen Phase, vergrößertes Kraftpotenzial hat.

Kraftausdauer

Kraftausdauer ist die Fähigkeit der Muskulatur, lang anhaltender Belastung ohne Leistungseinbußen Stand halten zu können. „Dies bezieht sich im Basketballsport hauptsächlich auf schnellkräftige Bewegungen, die während des Spiels ohne wesentliche Einbußen abrufbar sein müssen“ erklärt Pietsch. Es werden hier hohe Anforderungen an die intramuskuläre Koordination gestellt. Es kommen weitestgehend ST-Fasern zum Einsatz. Die Kraftausdauer lässt sich in Maximalkraftausdauer, submaximale Kraftausdauer und Ausdauerkraft gliedern. Während die Energiebereitstellung bei der Maximalkraftausdauer anaerob (besonders alaktazid, also ohne Laktatbildung) abläuft, spielt bei der submaximalen Kraftausdauer die laktazide Energiebereitstellung eine entscheidende Rolle. Die Ausdauerkraftleistungen laufen hingegen stark aerob (sauerstoffreich), in einer moderaten und lang anhaltenden Belastung, ab.

Wie testet man diese Kraftarten?

Maximalkraft

Es gibt verschiedene Testverfahren, die Maximalkraft zu bestimmen. Zum einen kann anhand der maximalen Wiederholungszahl im hypertrophischen Bereich, ein Rückschluss über die Maximalkraft gegeben werden. Genauer lässt sich die Maximalkraft jedoch an Hand des „one repetition maximum“, also des größtmögliche Widerstandes, der ein einziges Mal überwunden werden kann, bestimmen. Die Maximalkraft kann sowohl in isometrischer Form (haltend), als auch in dynamischer Form (bewegend) getestet werden.

Kraftausdauer

Die Kraftausdauer lässt sich anhand der maximalen Wiederholungszahl oder an der maximalen Haltezeit bestimmen. Die Aussagekraft eines solchen Tests ist jedoch sehr gering.

Schnellkraft

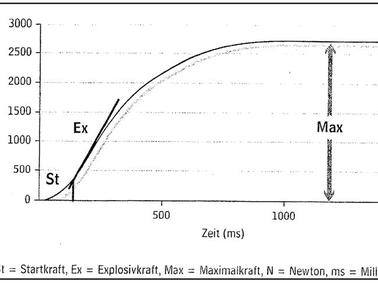

Die Diagnostik der Schnellkraft ist nur mit einem Kraftsensor über die Kraft-Zeit-Kurve durchführbar. Hierbei wird die Zeit ermittelt, die benötigt wird, um aus der Ruhespannung (Zeitpunkt 0) auf eine willkürliche (oder maximale) Kraftanspannung zu gelangen. Eine spezielle Gerätschaft ist hier jedoch von Nöten.

Beweglichkeit

Der Begriff Beweglichkeit wird häufig auch mit Flexibilität oder Gelenkigkeit beschrieben. Dabei ist die Struktur der Gelenke oder das Dehnungsvermögen der Muskeln, Sehnen und Bänder gemeint. Die Beweglichkeit ist grundlegende Voraussetzung für eine exakte Ausführung von Bewegungen und für das perfekte Agieren der Muskeln in funktionellen Ketten. Das ausgewogene Verhältnis von Agonisten (Spielern) und Antagonisten (Gegenspielern), (z. B. Kniestreck- und Kniebeugemuskulatur) ist hierbei ebenso zweckmäßig wie die intermuskuläre Koordination (einwandfreie Zusammenspiel der Muskeln miteinander) und die Struktur des Muskels an sich. „Nur wenn volle Funktionalität der Gelenke gewährleistet ist, kann das volle Leistungspotential ausgeschöpft werden“, sagt Pietsch. Um einige elementare Bewegungen auszuführen ist jedoch auch Stabilität von Nöten, erklärt er weiter.

Es gibt hierzu verschiedene Bewegungsanalysen wie beispielweise den „Functional Movement Screen“ von Gray Cook und Lee Burton oder auch die von Improof Football eigens entwickelte FFB Analyse (Fußballfunktionelle Bewegungsanalyse). Mit solchen Analysen lassen sich sehr schnell individuelle Schwachstellen erkennen und konkrete Lösungen liefern, die zur Verbesserung der Beweglichkeit und der Stabilität dienen. „Der Erhalt und die Verbesserung der Funktionalität dienen sowohl der Verletzungsprophylaxe als auch einer besseren Voraussetzung zur Entwicklung der maximalen Leistungsfähigkeit“, merkt der diplomierte Sportwissenschaftler an. Und weiter: „Viele der in den Bewegungsanalysen getesteten Bewegungen sind elementar. Mit einigen kleinen Änderungen und Spezifizierungen kann aus der fußballfunktionellen Bewegungsanalyse auch eine basketballfunktionelle Bewegungsanalyse gemacht werden“.