In diesem Artikel erklären wir die Rolle des zentralen Nervensystems für die Körperhaltung – und warum klassische Trainingsansätze keine Verbesserung bringen. Viele Menschen klagen über einen verspannten Nacken, Kopf- oder Rückenschmerzen auf Grund ihrer „schlechten“ Körperhaltung. Im Sport führen Haltungsprobleme zu Kompensationsbewegungen, geringerer Leistungsfähigkeit und längerfristig oft zu Verletzungen. Alles Dinge, die wir gerne vermeiden.

Welche Möglichkeiten gibt es, um die Körperhaltung effektiv zu verbessern?

In klassischen Ansätzen zur Verbesserung der Körperhaltung wird oftmals versucht das Spannungsverhältnis zwischen Körperrück- und Körpervorderseite auszugleichen – durch das Kräftigen der oberen Rückenmuskulatur, des hinteren Teils der Schultern und des Nackens sowie die Mobilisierung oder Dehnung der Brustmuskulatur und des vorderen Teils der Schultern. 1)

Aus struktureller Perspektive nachvollziehbar, da bei Haltungsproblemen meist ein Missverhältnis von Spannung und Aktivierung zwischen der beschriebenen Muskulatur vorliegt. Doch wählt diese ihr Tonusmuster nicht selbst, sondern wird – wie alles andere im Körper auch – vom Zentralen Nervensystem gesteuert.

In dieser Situation zu kräftigen und zu dehnen zeigt entweder, dass einem die haltungssteuernden Systeme unbekannt sind oder, dass sie bewusst ignoriert werden – beides keine geeignete Grundlage, um eine effiziente und nachhaltige Verbesserung zu erzielen. Warum sollte man auch an den Symptomen eines Problems arbeiten, wenn man unmittelbar an der Ursache ansetzen kann?

Die wichtigsten neuronalen Steuerungssysteme zur Optimierung der Körperhaltung sind:

- das visuelle System (Augen)

➤ aktiviert u.a. den Tractus tectospinalis (eine vom Gehirn zur Muskulatur verlaufende Verbindung), der die Kopfhaltung reflexiv über die Aktivierung der Hals- und Nackenmuskulatur steuert 2)

- das vestibuläre System (Gleichgewichtsorgane)

➤ aktiviert den Tractus vestibulospinalis (eine weitere vom Gehirn zur Muskulatur verlaufende Verbindung), der für die reflexive Haltungskontrolle des Oberkörpers und des Nackens verantwortlich ist 3)

- der Hirnstamm

➤ u.a. auch durch das visuelle und vestibuläre System aktiviert

➤ aktiviert und inhibiert u.a. reflexiv die Extensoren, also die den Körper aufrichtende Muskulatur 4)

Die Steuerung der Haltung

Es wird deutlich: die Steuerung der Haltung erfolgt reflexiv – ein aktives Training der o.g. „Haltungsmuskulatur“ trägt somit nicht zur Problemlösung bei, weil dabei die haltungssteuernden Systeme nicht adressiert werden. Dass klassische Trainingsansätze zur nachhaltigen Verbesserung der Körperhaltung beitragen, ist also nicht mehr als ein Mythos.

Diese neuroanatomischen Grundlagen sind nicht neu, werden aber leider in der Praxis kaum zur Verbesserung der Körperhaltung eingesetzt. Dies ist wahrscheinlich darin begründet, dass sowohl das Erklären der Hintergründe, als auch des entsprechenden Trainings nicht einfach sind.

Es ist wesentlich leichter, Kräftigungs- und Dehnübungen zu erklären, als den Zusammenhang zwischen Augen, Gleichgewicht und Körperhaltung – auch, wenn damit niemandem geholfen wird. Darüber hinaus lassen sich für die notwendigen Augen- und Kopfübungen kaum Produkte kreieren und verkaufen – für eine potentielle Vermarktung also sicherlich nicht förderlich.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.amazon.de zu laden.

Mit welchen Übungen sollte ich nun anfangen an meiner Haltung zu arbeiten?

Zur Verbesserung der Körperhaltung bieten sich primär Übungen für die Muskulatur der Augen, für die periphere Sicht sowie Übungen für das Gleichgewicht an.

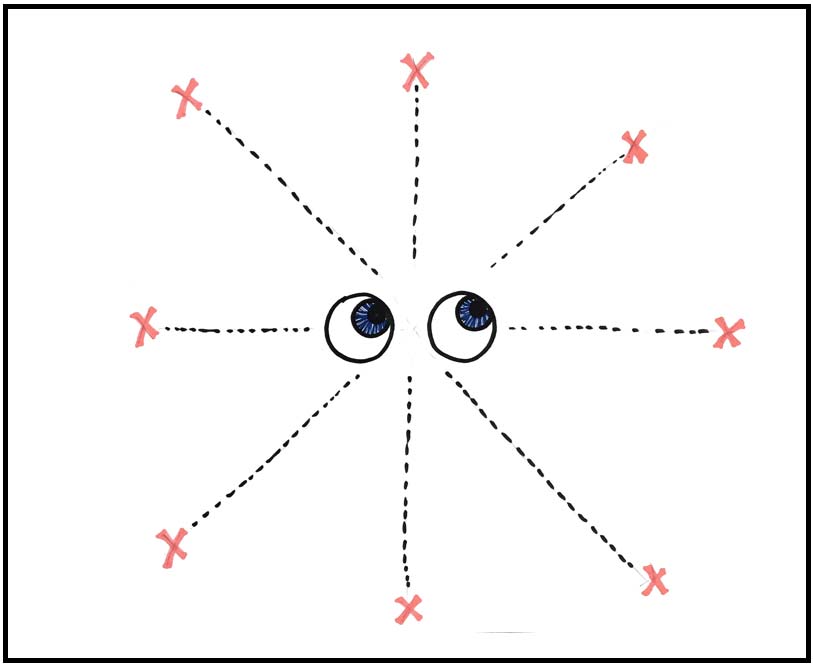

Übungen für das visuelle System

Für das visuelle System gibt es eine Reihe von Übungen. Die einfachste Form ist die Blickstabilisation mit neutraler statischer Kopfhaltung, bei der die Augen ein externes Ziel fixieren. Dabei findet eine isometrische Kontraktion derjenigen Muskeln statt, die die Augen bewegen und stabilisieren. Als externes Ziel bietet sich hierbei der eigene Daumen oder ein Kugelschreiber am gestreckten Arm an. Die Positionen des externen Ziels können sein:

- mittig in Verlängerung der Nasenspitze,

- horizontal zur Nasenspitze (rechts/links),

- vertikal zur Nasenspitze (oben/unten),

- diagonal oben/unten zur Nasenspitze (rechts/links).

Als dynamische Form für das Training der augenführenden Muskeln eignen sich Blickverfolgungsübungen mit neutraler statischer Kopfhaltung, bei denen sich das externe Ziel bewegt. Das externe Ziel kann dabei in verschiedenen Mustern bewegt werden:

- gerade oder diagonale Linien – bspw. von oben nach unten oder rechts nach links,

- Kreise oder Spiralen.

Um diese Übungen für das visuelle System im Sinne einer Regression oder Progression zu variieren, bieten sich verschiedene Körperpositionen an – im Liegen sind die Übungen einfacher als im Sitzen, im Stand oder im Gang. Unabhängig von der Köperposition ist stets auf eine lange neutrale Wirbelsäule zu achten.

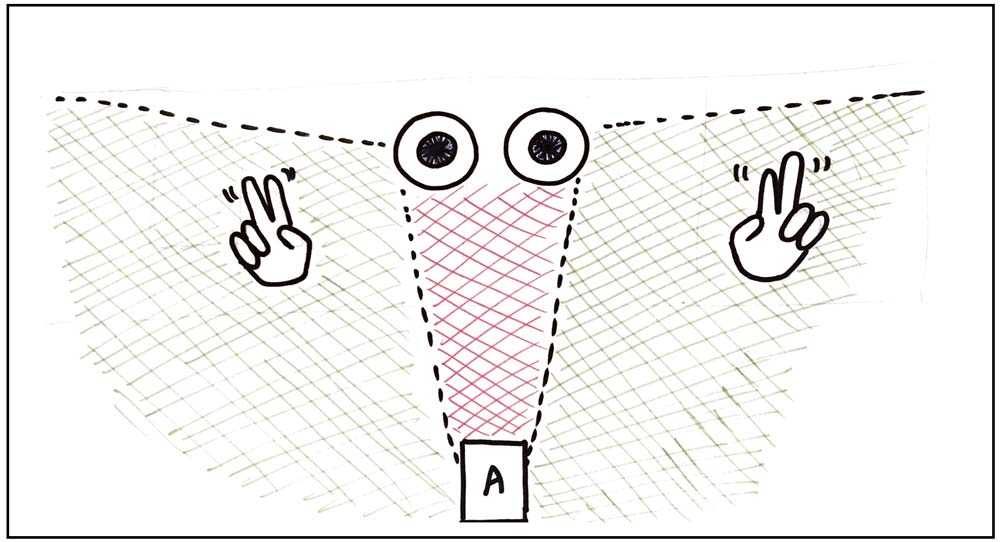

Übungen für die periphere Sicht

Die periphere Sicht lässt sich am einfachsten trainieren, indem mit den Augen ein Punkt fixiert und dabei versucht wird, Elemente oder Bewegungen im peripheren Sichtfeld zu erkennen. Als Übung bietet sich bspw. an beide Arme mittig auf Höhe der Nasenspitze auszustrecken und langsam auf der Horizontalen nach außen zu führen, während sich stets Zeige- und Mittelfinger bewegen und der Blick auf einem Punkt geradeaus fixiert bleibt. Die Fingerbewegungen sollten dabei im peripheren Sichtfeld auf der Horizontalen bis zu 180°-200° sichtbar sein. Auch diese Übung ist mit Bewegungen durch den Raum kombinierbar.

Bei allen bisher genannten Übungen sollte bei kontinuierlichem Training auf lange Sicht versucht werden, jede Position/Bewegung ohne Anzeichen von Stress länger als 30 Sekunden zu vollziehen (anfangs kann dies auch nur wenige Sekunden lang sein).

Anzeichen von Stress in den Augen oder im Gesicht sollten dabei stets vermieden werden – wenn die Augenlieder anfangen zu zucken, die Augen tränen oder sich das Gesicht verkrampft, ist das Training zu intensiv! Zudem muss das externe Ziel während der gesamten Übung klar und deutlich gesehen werden – wenn das Ziel unklar wird, sollte die Übung über eine Veränderung der Körperposition vereinfacht und geprüft werden, ob das Ziel wieder klar zu sehen ist.

Übungen für das Training des Gleichgewichts

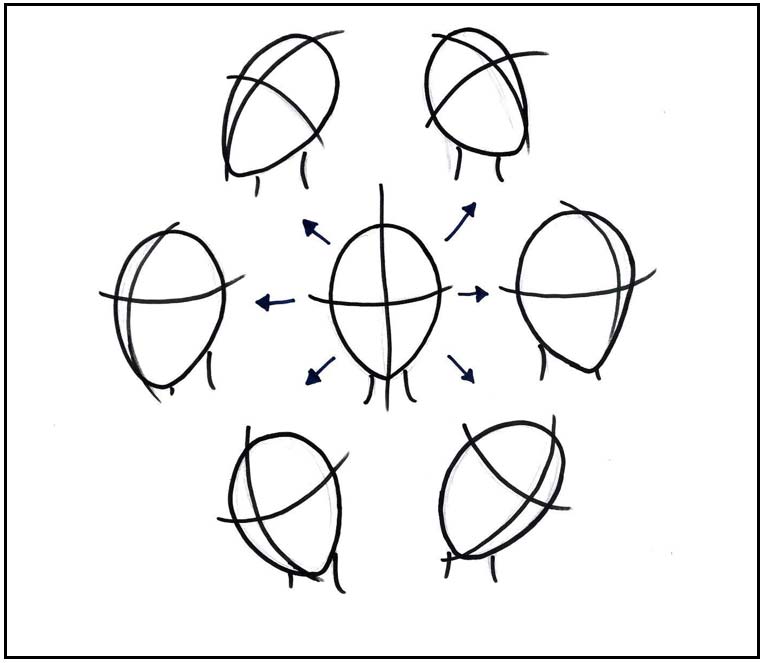

Das Training des Gleichgewichts erfordert dynamische Kopfbewegungen, da unsere Gleichgewichtsorgane im Innenohr sitzen – Gleichgewichtstraining hat also nichts mit Training auf wackeligen Untergründen zu tun! 5) Folgende Übungen bieten sich hier an:

-

- Kopfrotationen – bspw. von links nach rechts („Nein-Kopfbewegung“) oder von diagonal oben links nach diagonal unten rechts,

- Kopfnicken („Ja-Kopfbewegung“),

- seitliches Kopfschieben („Bollywood-Kopfbewegung“),

- Vor- und Zurückschieben des Kopfes („Hühner-Kopfbewegung“),

- Seitneigungen des Kopfes (Ohr auf die Schulter legen).

Diese Bewegungen können im Sitzen, Stehen, Gehen sowie im Laufen durchgeführt werden. Wichtig ist, dass zu keinem Zeitpunkt Schwindel oder Übelkeit auftritt. Zudem sollte das Training des Gleichgewichts stets in einer sicheren Umgebung stattfinden, in der kein Verletzungspotenzial durch andere Gegenstände besteht.

Je nach individueller Fähigkeit kann man die Übungen auch variieren. Bspw. kann der Kopf im Stand oder während des Gehens in der maximalen Bewegungsamplitude genickt oder von links nach rechts rotiert werden. Das Gangbild sollte dabei natürlich bleiben. Falls dies als zu anspruchsvoll empfunden wird (Signal: Schwindel/Übelkeit), empfiehlt es sich, die Übungen im Sitzen durchzuführen.

Übungen für Augen und Gleichgewicht

Augen und Gleichgewicht lassen sich auch im Zusammenspiel trainieren – bspw. durch eine Kombination von Blickstabilisation und Kopfbewegung: das externe Ziel wird am gestreckten Arm mit den Augen fixiert, während sich der Kopf dynamisch bewegt (bspw. mit den o.g. Kopfbewegungen). Auch hier muss das Ziel stets deutlich zu sehen und auf Anzeichen von Stress im Gesicht und möglicherweise Schwindel/Übelkeit zu achten sein.

Wie in jedem anderen körperlichen Training ist die Qualität der Übungsausführung für eine Verbesserung grundlegend! Um nachhaltige Verbesserungen zu erzielen, benötigt man auch hier Kontinuität, ein gewisses Trainingsvolumen sowie ein progressives Steigern der Trainingsintensität. Das tägliche Trainingspensum sollte insgesamt 20-30 Minuten umfassen – eine Untergliederung in bspw. 6 x 5 Minuten über den Tag verteilt wäre dabei sinnvoll.

Weitere Übungen und tiefere Einblicke bietet das Buch „Neuroathletiktraining – Grundlagen und Praxis des neurozentrieten Trainings“ von Lars Lienhard und Ulla Schmid-Fetzer.

Viel Erfolg beim zielorientierten Training!

Unser Tipp aus der Trainingsworldredaktion

Wie wichtig das Thema Regeneration und Erholung in sämtlichen Lebensbereichen geworden ist, lässt sich nicht mehr von der Hand weisen.

Mehr zum Thema Recovery, Regeneration und Regenerationsmanagement finden Sie hier im Functional Training Magazin in der Ausgabe 01/20.

Durch den Klick auf das Cover können Sie die Ausgabe einfach und bequem zu sich nach Hause bestellen.

Autoren und Sportexperten:

Tina Nguyen, Neuro-Athletic Trainer, Co-Owner & Head-Coach

Black Box Athletics – Mein CrossFit

Marktstraße 27, 50968 Cologne, Germany

Yassin Jebrini, Sportwissenschaftler (M.A.), Personal- und Neuro-Athletik-Trainer in Köln

Quellenangabe

1) https://www.menshealth.de/artikel/mit-diesen-14-uebungen-verbessern-sie-ihre-koerperhaltung.495436.html

2) https://en.wikipedia.org/wiki/Tectospinal_tract

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/tectospinal-trac

3) https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/medial-vestibulospinal-tract

https://en.wikipedia.org/wiki/Vestibulospinal_tract

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/vestibulospinal-tract

4) https://en.wikipedia.org/wiki/Reticular_formation

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11081/

https://www.physiology.org/doi/abs/10.1152/jn.01381.2007

5) http://neuro-athletic-training.com/459-lars-lienhard_aktives-core-training-vs-reflexive-stabilitat/

Cressey, E. M. et al. 2007. The effects of ten weeks of lower-body unstable surface training on markers of athletic performance. In: Journal of Strength and Conditioning Research 21(2): 561-567.

Behm D. G., Anderson K. & Curnew R. S. 2002. Muscle force and activation under stable and unstable conditions. In: Journal of Strength and Conditioning Research 16 (3): 416-422.

Weitere Quellen:

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von americanpostureinstitute.com zu laden.

http://balanceandmobility.com/for-clinicians/the-balance-control-system/

https://fadavispt.mhmedical.com/Content.aspx?bookId=1878§ionId=140995502

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301008202000060

Granit, R. & Pompeiano, O. (Eds.). 1979. Reflex Control of Posture and Movement (Progress in Brain Research Vol. 50). Elsevier/North-Holland: Biomedical Press.

Kipp, M. & Radlanski, K. 2017. Neuroanatomie. Berlin: KVM – Der Medizinverlag.

Schmid-Fetzer, U. & Lienhard, L. 2018. Neuroathletiktraining. Grundlagen und Praxis des neurozentrierten Trainings. München: Pflaum Verlag.