Blutdruck und Herzfrequenz sind wichtige Indikatoren für die Leistungsmessung im Sport wie für die Gesundheit. Angi Peukert erklärt die Anatomie und Physiologie des Herzens und des Blutdrucks.

Im menschlichen Körper finden manche regulierende Mechanismen über das vegetative Nervensytem unwillkürlich statt. Dafür verantworlich sind der Sympathikus und der Parasympathikus, auf die wir keinen Einfluss haben. Die ist anders als beim zentralen Nervensystem, wo wir die Skelettmuskulatur selber ansteuern können.

Anatomie

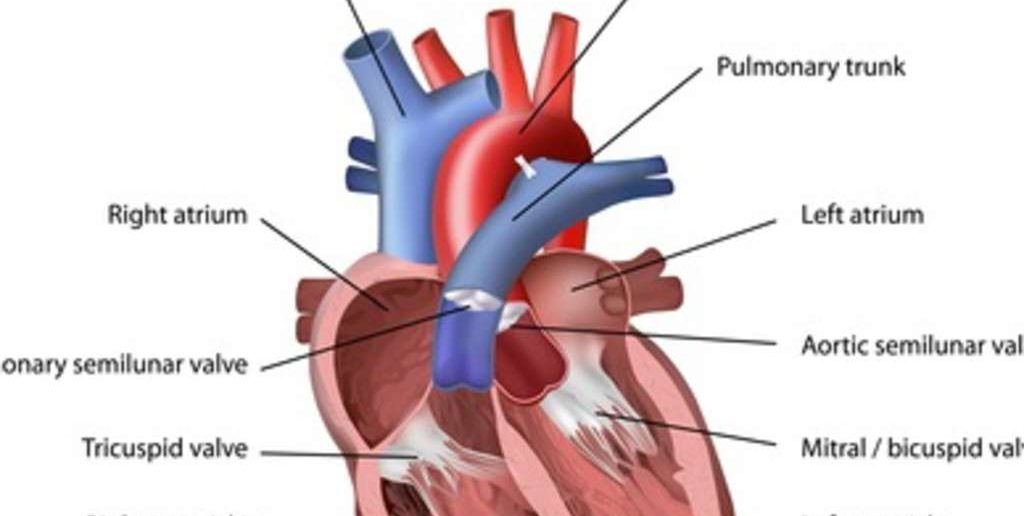

Das Herz besteht aus vier Innenräumen. Die linke und die rechte Herzhälfte bestehen jeweils aus einem Vorhof und einer Kammer. Das Blut gelangt aus dem Körper über die untere und obere Hohlvene in den rechten Vorhof. Dieser ist durch die rechte Segelklappe (Trikuspidalklappe) von der rechten Kammer getrennt. Die Klappe zwischen der rechten Kammer und der Lungenarterie ist eine Taschenklappe (Pulmonalklappe). Wenn das Blut im Lungenkreislauf zirkuliert, kommt es über die Lungenvene in den linken Vorhof. Über die Segelklappe (Mitralklappe) fließt das Blut durch die linke Kammer über die Aortenklappe in die Aorta.

Die Innenräume sind durch die Herzscheidewand (Septum cardiale) voneinander getrennt. Die Herzwand besteht nicht nur aus Muskulatur, sondern außerdem aus vier Schichten. Die Innenhaut nennt sich Endokard und kleidet den gesamten Innenraum aus. Die Muskelschicht liegt über dem Endokard und heißt Myokard. Die Außenhaut ist das Epikard und umschlossen wird das Herz insgesamt nochmals vom Perikard. Epikard und Perikard bilden zusammen den Herzbeutel.

Der Herzmuskel erregt sich durch ein Erregungsleitungssystem selbstständig. Es findet keine Innervation durch einen Nerv statt.

Es beginnt mit einer Spontandepolarisation – vergleichbar mit dem Beginn eines Aktionspotenzials. Die Spannung der Membran ist positiv, sie geht vom Sinusknoten aus. Die Reizweiterleitung verläuft durch sogenannte Glanzstreifen, ohne dass neue Transmitter augeschüttet werden, in folgender Reihenfolge:

– Sinusknoten (an Eingangsstelle der V. cava)

– AV- Knoten (am Biden rechter Vorhof)

– His-Bündel (am rechten Kammerseptum)

– Tawara- Schenkel (an der rechten und linken Herzscheidewand)

– Purkinje-Fasern (über komplette Kammermuskulatur verteilt)

Die Erregung verläuft vom rechten Vorhof bis in die Spitzen beider Kammerspitzen. Der Sinusknoten kann mit einer Frequenz von bis zu 80-100 Impulsen pro Minute das System erregen. Im Ruhezustand kann auch schonmal eine Frequenz von 60-80 Impulsen pro Minute Normalwert sein.

Durch die Herzmuskelkontraktion füllen sich die Herzkammern mit Blut. Alle Klappen sind in dem Moment geschlossen, das Blut wird zusammengedrückt und es kommt zu einer Drucksteigerung. Wenn die Taschenklappen sich dann öffnen, fließt das Blut aus der Kammer weiter in die Aorta (aus der linken Kammer) und in die Lungenarterie (aus der rechten Kammer). Diese Aktion des Herzens, eingeleitet durch die Muskelkontraktion, nennt man Systole. Sie dauert insgesamt circa 0,25 Sekunden.

Die Ruhezeit des Herzens (Diastole) dauert 0,55 Sekunden. Eingeleitet wird die Diastole durch das Erschlaffen des Herzmuskels. Die Taschenklappen schließen sich, der Druck im Vorhof steigt so hoch an, dass er höher als in der Kammer ist, wodurch sich die Segelklappen öffnen. Das Blut fließt weiter in die Herzkammern und der Herzmuskel wird mit Blut versorgt.

Die Menge an Blut, die pro Minute vom Herz durch den Körper gepumpt wird, nennt man Herzminutenvolumen. Die ca. 5 Liter/Min berechnet man, indem man die Herzfrequenz mit dem Schlagvolumen multipliziert. Im Ruhezustand hat man eine Herzfreuquenz von circa 70 Schlägen pro Minute und ein Schlagvolumen von 80 ml. Bei Belastung schlägt das Herz stärker und/oder öfter, je nach Trainingszustand.(Sport wirkt in der Sekundärprävention von atheriosklerotischer Erkrankungen)

Versorgt wird das Herz von zwei kleinen Gefäßen, die sich kurz nach der Aortenklappe von der Aorta abzweigen. Diese Koronararterien ziehen quer über die linke (dort verlaufen zwei) und rechte (dort verläuft eine) Herzhälfte. Die Venen verlaufen parallel und münden in den rechten Vorhof. Damit der Mechanismus der Systole und der Diastole funktioniert, gibt es die sogenannte Windkesselfunktion. Der vom Herzen während der Systole ruckartig ausgeworfene Blutstrom dehnt die Aorten- und Arterienwand herznah kurz auf. Während der Diastole entspannt sich der Muskel und die Gefäßwand zieht sich wieder zusammen. So wird das gespeicherte Blut weitergeschoben. Dies funktioniert nur, weil die herznahen Gefäße sehr elastisch sind.

Wie setzt sich der Blutdruck zusammen und wie wird dieser gemessen?

Der Blutdruck berechnet sich aus dem Herzminutenvolumen, also wieviel Blut pro Minute durch den Körper fließt. Dies wird aus der Herzfrequenz und dem Schlagvolumen berechnet. Außerdem müssen die Blutzähigkeit sowie Länge und Radius der Gefäße berücksichtigt werden. Die Formel für die Berechnung lautet:

RR = (HMV x Zähigkeit x Länge) / Radius der Gefäße

Messen kann man den Blutdruck nach der klassischen Riva-Rocci-Methode. Dafür wird eine Manschette an den Oberarm angelegt, die so lange aufgepumpt wird, bis über das Stethoskop kein Pulsgeräusch mehr gehört wird. Der Druck der Manschette ist nun höher als der maximale Druck der Gefäße. Es entsteht ein „Blutstau“, da die Windkesselfunktion unterbunden wird. Wenn nun der Druck langsam nachlässt, funktioniert das System wieder und man hört einen Ton. Dieser Ton spiegelt den maximal möglichen Druck der Gefäße wieder (systolischer Druck). Bei weiterem Nachlassen hört man irgendwann einen letzten Ton. Dieser diastolische Ton spiegelt den minimal möglichen Druck der Gefäße wieder. Der Normwert des Blutdrucks bei Gesundheit ist 120/80 mmhg.

Wie wird Einfluss auf das Herz genommen?

Um die Funktion des Herzens zu regulieren, nimmt am meisten der Sympathikus Einfluss. Er kann den Radius der Gefäße verkleinern, das Schlagvolumen erhöhen, die Spontanerreungsfrequenz des Sinusknoten erhöhen und die Herzfrequenz steigern. Rundum erhöht er die Leistung des Herzens in „Stresssituationen“. Der Parasympathikus kann nur Einfluss auf die Herzfrequenz nehmen indem er sie herabsetzt.

Gibt es Mechanismen der Selbstregulation?

Ein Mechanismus der Selbstregulation ist der Frank-Starling-Mechanismus. Er dient der Selbstregulation des Schlagvolumens. Wenn beispielsweise durch eine Mitralklappeninsuffizienz mehr Restblut in der linken Kammer verbleibt, weil der Aortendruck erhöht ist und die linke Kammer weniger Kraft, hat das Blut auszuwerfen, steigt die Vorlast der linken Kammer. Vorlast beschreibt eine erhöhte Muskeldehnung. Nun ziehen sich die Muskelfasern verstärkt zusammen, sodass mehr Kraft entsteht, um das Blut auszuwerfen, das Schlagvolumen steigt und das Restblut wird weniger. Dieser Mechanismus funktioniert nicht mehr, wenn eine chronische Druckbelastung zu einer Herzmuskelüberdehnung führt.

Angi Peukert

Quellenangaben:

1. Zalpour, Christoff: Anatomie Physiologie. 2. Auflage, München/Jena: Urban & Fischer

2. Speckmann/Wittkowski: Bau und Funktion des menschlichen Körpers. 19. Auflage, München/Jena: Urban&Fischer